Les premiers pas de l’Art Déco en Italie, 1920-1925

Hors-série

Alessandro Mazzucotelli, lustre en fer battu polychrome, vers 1920. Photo Hervé Lewandowski.

A la recherche d’un style

Stand futuriste, Biennale de Monza, 1923. Archives de la Triennale de Milan.

Les deux premières Biennales de Monza : une amère prise de conscience

Le 19 mai 1923, est inaugurée à la Villa Reale de Monza la Première Biennale Internationale des Arts Décoratifs dite « Biennale de Monza ». Le retard et la confusion sont cette fois patents.

Catalogue de la première Biennale de Monza, 1923, archives de la Triennale de Milan.

Tout le monde peut s’en apercevoir, notamment les exposants et surtout les visiteurs étrangers. On sort de l’exposition avec la même sensation d’incompréhension, la même déception devant la confrontation des propositions italiennes avec celles des exposants étrangers et surtout le même étonnement devant la disparité des propositions selon les provinces. Tout y est : du rustique folklorique aux grands chefs d’œuvres des verriers et des ferronniers du Nord, du médiocre mobilier de style aux premières expériences stylistiques souvent très réussies mais encore parfois empêtrées dans ce qu’il reste de l’inspiration Liberty.

Cependant, pour qui sait regarder et faire abstraction des conditions d’exposition, certaines propositions pour n’être pas nouvelles méritent pourtant qu’on s’y intéresse : les grands verriers de Venise, les ferronniers lombards sous la houlette de Mazzucotelli ou la section romaine magnifiquement illustrée par les œuvres très personnelle du grand Duilio Cambellotti.

Duilio Cambellotti, Biennale de Monza, 1923. Archives de la Triennale de Milan.

L’évolution à peine sensible de 1923 à 1925 témoigne de cette poussive pénétration des idées nouvelles incarnées en ces temps de « retour à l’ordre » par ce qu’on a appelé l’Art Déco pour aller vite, style lui-même en rupture avec les avant-gardes et pourtant seul à représenter le « moderne » aux yeux du grand public.

Affiche de la 2ème Biennale de Monza, 1925. Archives de la Triennale de Milan.

La Biennale de 1925 décevra considérablement la critique et le jury. Il faut dire que l’Exposition des Arts Décoratifs à Paris a détourné de Monza les exposants les plus reconnus, quelques talents prometteurs et l’attention générale.

Stand Ginori, Gio Ponti, Biennale 1925, archives de la Triennale de Milan.

C’est ainsi que l’Italie s’émancipe lentement de son « glorieux passé » tout en l’intégrant pour générer ce qu’on peut qualifier de premiers pas de l’Art Déco dans ce pays, rejoignant ainsi les anciens pionniers autrichiens dans leur évolution récente vers un décorativisme en phase avec le « retour à l’ordre » qui suit la Grande Guerre.

Les deux premières Biennales de Monza : une amère prise de conscience

Malgré ce flou et cette inertie on découvre ou redécouvre alors chez certains artisans et quelques architectes une originalité rare et une singularité salutaire.

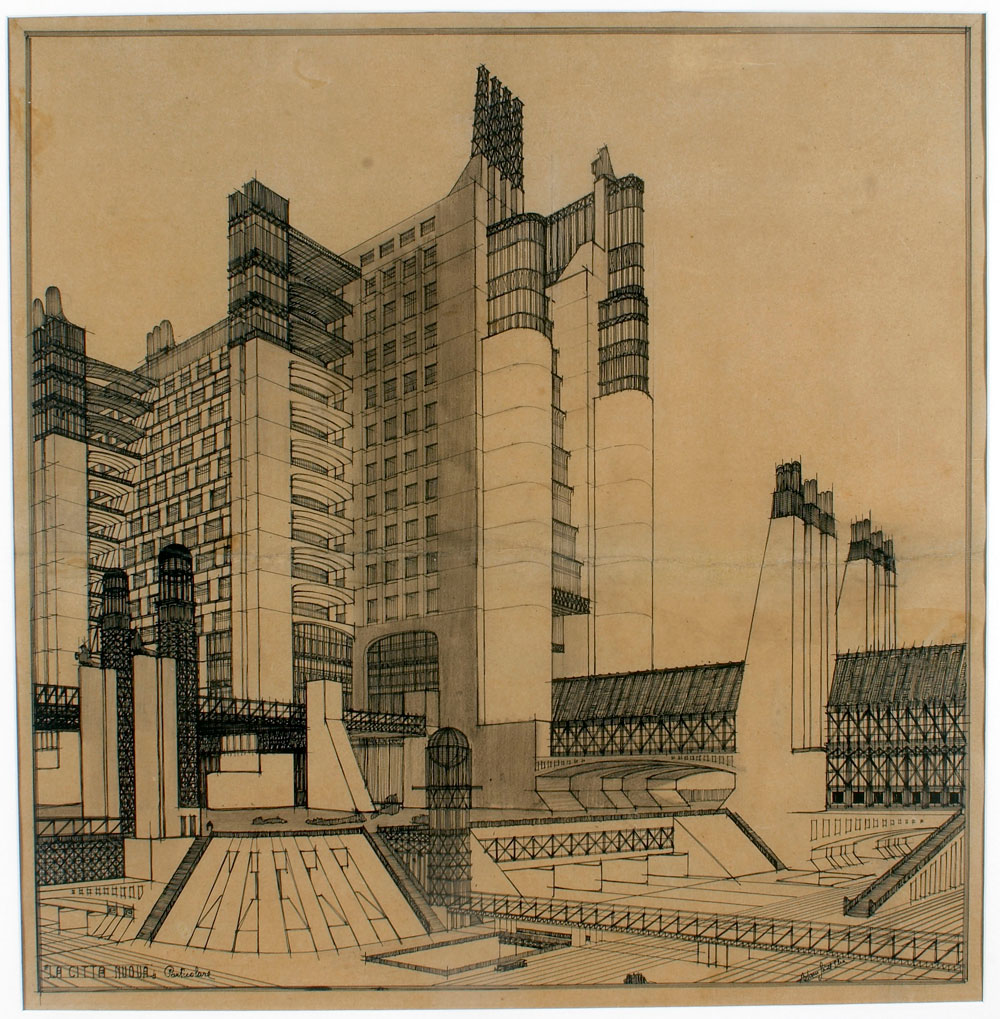

Car si la Biennale est le lieu de la confrontation internationale, de la diffusion du goût moderne et des progrès technologiques, elle est aussi celui de la rencontre du public avec les artistes les plus inspirés, les plus singuliers, jeunes ou très expérimentés, tenants des arts ornementaux traditionnels ou très engagés dans le renouvellement des formes et des motifs. Même quelques praticiens d’un ameublement bourgeois et confortable commencent à saisir l’urgence d’un aggiornamento artistique. Mais pour le moment, en fait de modernité, même le Futurisme y est servi réchauffé.

Il est heureux que les deux premières Biennales aient pu au moins obtenir la participation de ces quelques personnalités singulières par leur démarche et rares par la qualité de leur œuvre. Outre Cambellotti, à qui nous consacreront un prochain numéro, nous en avons choisi quatre.

Aux deux premières Biennales deux générations cohabitent. Ce sont les premiers enfants de l’Italie unifiée (1861, puis 1871 avec l’annexion de Rome). L’une a participé activement à la saison Liberty et y a souvent fait merveille, l’autre l’a vu finir de s’épanouir ou s’essouffler. D’un côté la génération de Gabriele D’Annunzio, né en 1863, avec le grand Alessandro Mazzucotelli, Maître ferronnier né à Lodi en 1865 et le sculpteur-ébéniste Ettore Zaccari né à Cesena en 1877 (il meurt en 1922, quelques mois avant d’être exposé avec grand succès), de l’autre la génération de Gio Ponti (né en 1891) : le ferronnier Carlo Rizzarda, disciple de Mazzucotelli né à Feltre en 1883 et le tout jeune architecte Gino Maggioni né à Legnano en 1898 qui n’arrivera à Monza qu’en 1925.

Alessandro Mazzucotelli

A près de soixante ans, Alessandro Mazzucotelli était déjà couvert d’honneurs quand il expose à la Biennale de 1923. Ses travaux pendant l’ère Liberty ont fait de lui « le Magicien du fer » et une célébrité dans toute l’Italie, en particulier à Milan dont il enchanta le paysage urbain.

Alessandro Mazzucotelli, lustre, fer battu polychrome, vers 1920, détail. Photo Hervé Lewandowski.

Les courbes et les motifs floraux de l’Art Nouveau lui offrent l’opportunité de démontrer une virtuosité puissante et très expressive. Il est à Turin en 1902 et à l’exposition du Sempione à Milan en 1906. Il croule sous les commandes publiques, privées et même étrangères à partir de 1909. Curieux d’en savoir plus sur ses confrères étrangers rencontrés à Turin, il voyage en Europe avec son ami Eugenio Quarti et abandonne peu à peu le Stile Floreale pour une esthétique plus rude et plus aigüe.

Alessandro Mazzucotelli, Coq en fer battu, Biennale de Monza, 1923, Archives de la Triennale de Milan.

Formé à Milan dans l’atelier du ferronnier Oriani, cet artiste dans l’âme né dans une famille de commerçants incapables de l’envoyer à l’Académie des Beaux-Arts de Brera, était le mieux placé pour mesurer l’importance de l’éducation artistique dans l’artisanat. Il enseigne dès 1903 à l’Umanitaria. Convaincu de l’importance de la transmission d’une ferronerie d’art réinventée et de la réforme nécessaire de l’artisanat italien, Il fonde L’ISIA de Monza, institut qu’il préside et dirige à partir de 1922. Sa participation à la Biennale de Monza va donc de soi. Très respecté et sans doute un des artistes les plus aimés de sa génération, notamment par les architectes, il y est acclamé sans surprise. Pour 1925, il « choisit » Paris et sa grande Exposition Internationale des Arts Décoratifs. Son absence du Pavillon de l’Italie eut été impensable tant ses collègues architectes et les pouvoirs publics italiens voyaient en lui le meilleur de ce qu’ils avaient à montrer à cet évènement si prestigieux. Membre du Jury dans la section du Fer, il est hors concours et donc exclu des prix et récompenses qui y seront décernés.

On lui doit un nombre tellement important de balcons, grilles, luminaires urbains, édicules ou de portes, sans compter les objets d’art, que nous nous contenterons de signaler qu’il est l’auteur des décors en fer battu du prestigieux Vittoriale degli Italiani construit par Gabriele D’Annunzio au bord du Lac de Garde entre 1929 et 1938, année où le grand ferronnier mourut, un mois à peine avant le poète condottiere.

Alessandro Mazzucotelli, lustre, fer battu polychrome, vers 1920, détail. Photo Hervé Lewandowski.

Ses œuvres souffrent sur le marché d’être immeubles par destination et protégées par la République Italienne au titre des Trésors Nationaux. Les œuvres de grande taille qui parviennent jusqu’aux collectionneurs et qui appartiennent à la sphère domestique sont rares et presque introuvables dans leur état d’origine pour les pièces dorées et polychromes. Souvent décapées et passées au noir, elles ont presque toutes disparu. Les petites pièces et objets sont en revanche plus présents sur le marché mais restent extrêmement difficiles d’accès, surtout ses sculptures bien supérieures aux petits luminaires trop souvent en dessous de la taille critique à partir de laquelle le génie de Mazzucotelli peine à s’exprimer, sauf exceptions, bien sûr.

Ettore Zaccari

Ce sculpteur, né en 1877, eut à l’inverse un parcours académique classique.

Formé à l’Académie de Brera (Milan), Ettore Zaccari fut un des représentants les plus singuliers du mouvement d’aggiornamento des arts décoratifs en Italie dans le premier quart du XXème siècle. Sa manière, très inspirée par les motifs issus du folklore lombard et faite d’une savante combinaison de ceux-ci avec des motifs repris des traditions byzantine, romano-germanique et de la Renaissance, est très originale et son travail virtuose de sculpteur sur bois, réussit à accorder le savoir-faire artisanal, gloire de la vieille Italie, et le besoin de renouvellement que l’ère moderne avait fait naître dans un pays pourtant encore très attaché à ses traditions

Ettore Zaccari, grand trône, noyer sculpté et doré, vers1920, Collection Wolfson.

Ettore Zaccari, grand trône, détail, noyer sculpté et doré, vers 1920, Collection Wolfson.

Décorateur, ornemaniste autant que sculpteur, ami des artistes, il réalisa pour eux des meubles et des panneaux décoratifs d’une grande richesse dès les années 1910. Le retour aux sources lombardo-byzantines garantissait à minima « l’italianité » de ses créations, comme celles du grand ferronnier Alessandro Mazzucotelli.

Ettore Zaccari, bureau à sept pans en bois noirci et sculpté avec des rehauts de vert, 1923. Photo Hervé Lewandowski.

Cet Art Déco antiquisant rapproche aussi son travail de celui en Italie d’Albert-Armand Rateau, et de l’esprit des Ballets Russes.

Ettore Zaccari, panneau en bois sculpté et patiné noir et vert, détail du bureau de 1923. Photo Hervé Lewandowski.

Malheureusement, sa mort prématurée en 1922 ne lui permit pas de profiter de la reconnaissance de son œuvre. Ses pièces furent exposées avec beaucoup de succès à la première Biennale de Monza en 1923 (Diplôme d’Honneur), un hommage posthume reçu grâce à l’utilisation de ses panneaux et de ses projets par son brillant atelier. Elles sont aujourd’hui d’une très grande rareté.

Ettore Zaccari, deux fauteuils, vers 1923. Photo Hervé Lewandowski.

Un trône notamment est conservé dans la collection Wolfson à Gênes et on connait quelques exemples de son travail encore subsistant dans quelques rares collections privées.

Ettore Zaccari, trône en noyer sculpté, vers 1920. Photo Hervé Lewandowski.

Transporté dans les années 30 sur la côte dalmate, ayant perdu ses meilleurs éléments et, ne possédant plus le matériel sculpté par le Maître, l’Atelier Zaccari réalisa encore quelques temps une production qui n’avait plus rien à voir avec la qualité, l’exigence artistique et le goût de l’époque désormais vouée à un modernisme qui rejetait l’ornement comme un crime.

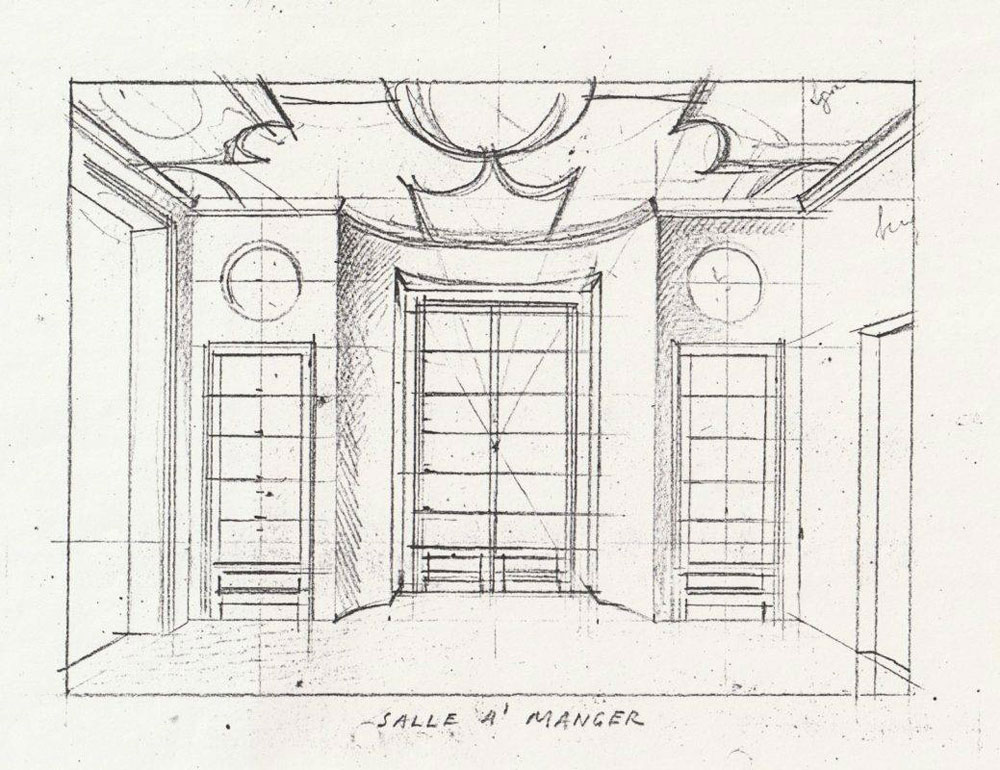

Gino Maggioni

Formé à l’Académie des Beaux-Arts de Brera (Milan) et diplômé en 1920, l’architecte Gino Maggioni fut un des pionniers du mouvement moderne en Italie. Rendu célèbre dans les années 30 par sa participation avec Giuseppe Pagano à l’aménagement de l’Université Bocconi à Milan, il s’était préalablement fait beaucoup remarqué par la transformation radicale qu’il fit opérer à la maison Gaetano Borsani (Atelier di Varedo) entre 1925 et 1930.

Gino Maggioni, lit polychrome en chêne noirci et sculpté pour Gaetano Borsani, Atelier di Varedo, 1925. Photo Hervé Lewandowski.

Après une prise de conscience salutaire de la nécessité de moderniser une offre constituée de mobilier de style, encouragé par le projet de participer à une grande exposition internationale et soucieux de préparer l’avenir de son fils Osvaldo qui deviendra l’architecte et, avec Tecno, l’industriel du meuble que l’on sait, Gaetano Borsani eut l’idée de recourir justement à un architecte pour la direction artistique de son atelier de Varedo. Cette démarche était très nouvelle dans le monde de l’artisanat italien. Elle devint pratiquement la règle par la suite. Elle signe l’évolution d’un artisanat où la main qui fait et l’esprit qui crée disparaissent au profit d’une industrie où les rôles sont séparés : l’architecte ou le styliste définit la direction artistique et dessine les projets puis la fabrique produit. Ce sont les premiers pas vers la réconciliation de l’Art et de l’industrie.

Tout comme Gio Ponti, architecte lui aussi, fut styliste chez le porcelainier Ginori pour les deux premières Biennales à Monza et l’Exposition des Arts Décoratifs de Paris en 1925, le jeune Gino Maggioni fut choisi pour préparer la participation de Gaetano Borsani à la Biennale de 1925.

Gino Maggioni, lit en chêne noirci et sculpté noirci, vers 1925, archives privées.

La Maison Gaetano Borsani y présenta des ensembles modernes encore marqués par le proto-rationalisme de l’École de Vienne mais déjà tout à fait typiques du mouvement Art Déco.

Gino Maggioni, paire de chaises, vers 1925. Photo Hervé Lewandowski.

Son travail chez Borsani est un des rares témoignages d’une pénétration réussie de la modernité dans l’artisanat d’art italien et de l’apparition, hélas très courte, d’un Art Déco italien original, aujourd’hui presqu’entièrement disparu. Le reste de sa carrière sera marqué par l’abandon de tout décorativisme et une adhésion sans faille aux principes rationalistes.

Carlo Rizzarda

Formé par Mazzucotelli à l’Umanitaria, puis dans l’ atelier du Maître qu’il quitta en 1910 pour s’établir à son compte, ce milanais d’adoption né en 1883 à Feltre (Vénétie) donna au travail de réforme entrepris par Mazzucotelli pendant la saison Liberty une suite digne d’un aussi grand artiste.

Carlo Rizzarda, sculpture en fer battu, vers 1920. Photo Hervé Lewandowski.

Remarqué très vite pour son habileté et sa sensibilité artistique, il fait preuve d’un tel talent que le critique Ugo Ojetti le surnomma « le poète du fer ».

Carlo Rizzarda, détail d’un lampadaire en fer battu, vers 1920. Photo Hervé Lewandowski.

Sa participation à la première Biennale de Monza est un grand succès et les commandes pleuvent.

Carlo Rizzarda, décoration en fer battu, 1923, archives de la Triennale de Milan.

Il expose à la seconde Biennale en même temps qu’il suit son mentor à Paris où il obtient du Jury une Médaille d’or bien méritée.

Carlo Rizzarda, Biennale de Monza, 1925, archives de la Triennale de Milan.

Plus délicat et mieux adapté à l’univers domestique son travail n’exclut pourtant pas les pièces monumentales que l’on peut admirer aujourd’hui au musée de Feltre qui lui est entièrement consacré.

Margherita Sarfatti, Le Novecento et l’humiliation parisienne de 1925

Elevée comme « la Perle de la Lagune », la jeune Margherita Sarfatti, issue de la haute bourgeoisie juive vénitienne ne craint rien ni personne. Rompue très jeune à la vie mondaine, grande lectrice, femme de culture ambitieuse et sûre d’elle, orgueilleuse et transgressive, prête à tout pour faire coïncider la très haute opinion qu’elle se fait d’elle-même et la réalité d’un destin qui, malgré ou à cause d’une obstination acharnée parfois jusque dans l’erreur, d’un volontarisme et d’une énergie hors du commun, ne devait que la décevoir personnellement. Cette prétention et son arrogance inébranlables lui vaudront quelques succès mais ne lui épargneront aucune déconvenue narcissique et, jusqu’à ce qu’elle se retire de la vie publique (1938), elle subira camouflets et humiliations sans départir.

Née Margherita Grassini en 1880, elle épouse en 1898 Cesare Sarfatti, un avocat socialiste milanais et s’installe dans la capitale lombarde en 1902 où son salon devient dans les années qui suivent un des plus courus d’Italie. On y croise les amis socialistes de son mari, journalistes, hommes politiques ainsi que des écrivains et des artistes de tous bords y compris Gabriele d’Annunzio.

Elle ne souhaite rien moins que devenir la femme de lettres la plus admirée d’Italie et rêve en secret d’être un jour à la tête de la Biennale de Venise. Dès 1909 elle collabore à Avanti ! le quotidien socialiste et y rencontre en 1912 un jeune journaliste socialiste qui la fascine instantanément : Benito Mussolini. Avec ses deux yeux perçants trouant un visage have, une allure famélique, mal fagoté, mal coiffé, le jeune Mussolini a néanmoins la langue bien pendue et la plume acide. Elle en tombe follement amoureuse et, croit-elle, le prend sous son aile. Pas à une contradiction près pour se l’attacher, elle provoque sa rupture avec le parti, farouchement pacifiste, en le convaincant de soutenir l’entrée en guerre de l’Italie. Elle finance et anime avec lui leur nouvelle publication nationaliste et belliciste, Popolo d’Italia, qui deviendra l’organe de presse du fascisme en marche vers le pouvoir après l’Armistice et la « victoire mutilée » par les Traités. Elle devient sa maîtresse et ne ménage aucun effort pour soutenir l’ascension de son amant. C’est chose faite en 1922 : Mussolini est appelé par le roi à la Présidence du Conseil. Le régime fasciste s’installe en quelques mois et durera plus de vingt ans. Pour Margherita Sarfatti, son succès est aussi le sien . Sa position est désormais solide. Malgré les aventures, les brouilles, les réconciliations, la jalousie et la situation conjugale des deux amants, l’empire psychologique, intellectuel et affectif de Margherita sur Mussolini n’a jamais été aussi grand et son avenir de grande prêtresse d’un « Art Fasciste » ne lui a jamais paru aussi assuré.

Aussitôt le Secrétaire aux Beaux-Arts nommé, elle se substitue à lui dans la pratique. Il faut reconnaître qu’il est bien falot et que la Sarfatti est bien mieux avisée des révolutions artistiques des vingt dernières années et en particulier de ce qui s’est passé à Paris avant -guerre.

Depuis 1909 et sa liaison avec le peintre futuriste Boccioni, elle multiplie ses visites aux artistes de Montparnasse dans un Paris en ébullition créatrice où travaillent les peintres italiens comme Modigliani et Severini ainsi que ceux venus participer à la révolution de l’Art Moderne auprès de Picasso et Braque, qui la fascinent mais dont elle déplorera l’évolution vers l’abstraction. Son action pour rassembler les premiers artistes futuristes autour de Boccioni, Severini qui est à Paris, Carrà et Balla, aboutit à la première exposition parisienne des peintres futuriste en 1912 chez Bernheim Jeune. Elle est bien mieux accueillie que les excentricités tonitruantes du Futurisme littéraire et activiste de Marinetti. Mais Picasso et Modigliani n’y trouvent aucun intérêt et Margherita ne veut entendre parler ni des cubistes ni de Delaunay ou Leger. Déjà pris d’une mélancolie métaphysique à l’arrivée de Sironi en 1913, blessé à mort par la disparition accidentelle de Boccioni en 1915 et celle de Sant’Elia au front en 1916, l’architecte visionnaire très apprécié par Margherita, ce premier Futurisme plastique sombre avec la guerre. Il aura des « funérailles » pathétiques à Milan en 1918 où Marinetti crut le ressusciter en réunissant sous sa bannière dérisoire près de trois cents peintres qui n’avaient en réalité plus guère de dénominateurs communs. Parmi eux, De Chirico métaphysique et dépressif, mais aussi Depero, qui expose ses peintures en dehors, chez Bernheim Jeune, mais qu’on voit avec Balla joyeusement installés au milieu de leurs meubles géométriques et de leurs jouets de toutes les couleurs. Sironi lui, est absent. Le Futurisme comme outil de promotion personnelle de la Sarfatti est bien mort mais pas son ambition de former autour d’elle un mouvement artistique italien de premier plan.

Avec ceux qu’elle réussit à convaincre en 1922 elle organise une grande exposition fin janvier 1923 chez Pesaro à Milan croyant créer ainsi ce qui aurait du être le noyau d’une révolution artistique comparable au Quattrocento. Avec une grande prétention, contre l’avis d’une grande partie de son entourage, elle avait baptisé son mouvement le Novecento. Tout un programme.

La réalité est qu’en adjoignant des artistes inégaux revenus des avant-gardes et de l’abstraction aux peintres qu’elle affectionne tout spécialement, Sironi, par exemple, le groupe est assez hétéroclite, malgré une tendance générale à la neurasthénie. Même rassurés par les promesses de commandes du nouveau régime que Margherita agite en « Reine omnipotente des Arts », ils ne sont que sept ! Qu’elle le veuille ou non, Modigliani est mort, De Chirico, De Pisis, Severini et les meilleurs que la misère ou la guerre n’ont pas tués sont encore et toujours à Paris. Carrà comme Morandi restent farouchement à l’écart de ce qu’ils voient comme un embrigadement. En avril 1924 ils ne sont plus que « Six peintres italiens » (2) à la Biennale de Venise, l’appellation Novecento ayant été prudemment évitée. Point de futuristes à Venise sauf Marinetti qui passe y faire une énième et lassante « performance » protestatoire. Casorati, artiste déjà très établi qui raflera tous les prix, et Oppi, grâce à une intrigue, ont chacun leur propre salle. Mais pour le Novecento, six artistes seulement à Venise, c’est trop peu et trop fragile pour ne pas s’inquiéter de la viabilité d’un groupe dont les œuvres exposées n’inspirent pas vraiment l’optimisme. C’est que l’après-guerre en Italie, une fois dégrisé des avant-gardes, a pour expression artistique commune la mélancolie, l’énigme, la métaphysique, la ville déserte idéale ou « trivialement » moderne, la tristesse …Curieuse chose que cette esprit inquiet et dépressif au pays du Renouveau fasciste …

Cette tendance se confirme à la Troisième Biennale de Rome l’année suivante où Sironi expose de grandes toiles monumentales aux figures lugubres et Carrà quelques peintures de sa période métaphysique désespérantes de pessimisme avec en écho celles de De Chirico toujours aussi énigmatiques.

Le retour à l’ordre est le nouveau moto du régime, mais c’est aussi une réalité dans toute l’Europe artistique avec laquelle l’Italie est de nouveau en synchronie. Margherita réanimera son Novecento avec une grande exposition en février 1926 à Milan qu’elle intitule astucieusement : « Première Exposition du Novecento Italiano ». Cette insistance est bien sa marque de fabrique, mais cela ne fait pas pour autant un mouvement artistique cohérent. Pourtant l’expression reste et deviendra vite un label très inclusif. Le « Novecento Italiano » démontre peu à peu sa capacité à occuper une place non seulement très large, car assez ductile, incluant les arts décoratifs, l’architecture, et au fond peu caractérisé, mais aussi, avec le soutien exclusif de Margherita, une position centrale attrape-tout entre les développements de l’abstraction, le Futurisme et les expressionismes divers que la Sarfatti abhorre. En exaltant désormais la romanité et le classicisme comme expression spécifiquement italienne de la modernité Margherita offre à son mouvement un billet de 1ère Classe dans le train qui conduit le monde des arts à Paris et vers la seule chose que le Duce attend de lui : l’exaltation monumentale de la Troisième Rome.

Bien évidemment pour se rendre à l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs Industriels et Modernes de 1925 à Paris le convoi passe par Rome et abandonne l’agitation et le modernisme milanais derrière lui. Comme le pouvoir, la vie artistique promue par Margherita est désormais attachée à l’Urbset c’est Rome qui de fait ira représenter l’Italie.

Nommée en 1924 à la tête de la délégation italienne, Margherita truffe littéralement les commissions et les jurys, elle y place ses peintres (notamment Casorati et Sironi), elle est elle-même membre de six comités et jurys différents dont trois d’Architecture. Commissaire de la délégation de l’Italie, elle est de droit Vice-Présidente du Jury International, l’Angleterre et l’Italie étant invités d’honneur. Du côté des artistes elle arrive au Grand-Palais avec ceux qu’elle a sélectionnés elle-même mais aussi avec Marinetti et sa bande (elle avait prudemment conclu avec lui un pacte de non-agression) qui purent exposer tout comme De Chirico, De Pisis et les italiens de Paris. Rien ni personne ne devait manquer, les uns servant de caution moderne aux autres et vice versa, l’idée de la modernité n’étant plus très claire pour personne.

Elle avait intrigué pour que le Pavillon de l’Italie soit confié à Armando Brasini, architecte romain de son âge, déblayeur des monuments de la Rome antique sous la conduite d’un Mussolini pris d’une fièvre de démolitions et qui souhaitait faire le vide autour des grands vestiges. Etait-ce pour donner à Rome l’air d’une toile De Chirico ? On en doute fort. Il fallait faire place nette et assurer la meilleure visibilité possible aux monuments de la Rome Impériale. Grâce à ces énormes travaux Brasini avait eu droit à un traitement particulièrement favorable dans la presse qui les avait largement documentés, notamment L’Illustration dont le numéro spécial sur l’Italie sera diffusé pendant toute l’exposition. Cependant lorsque le projet du Pavillon italien est présenté à Yvanhoë Rambosson, Secrétaire Général du Comité d’admission et Directeur de L’Illustration, celui-ci manque de tomber de sa chaise.

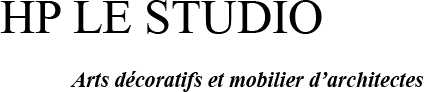

Armando Brasini, Pavillon de l’Italie, Paris 1925, carte postale, archives privées.

Une sorte de gigantesque mausolée en forme de tour presqu’aveugle, agrémenté de colonnes, arcs romains, frises, bas-reliefs et portes de bronze monumentales construit entièrement en briques et marbre (près de 400 tonnes). Il refuse l’exposition dans le pavillon des maquettes des travaux archéologique en cours à Rome comme hors sujet et s’insurge contre cet arc de triomphe bouché qui lui aussi est hors sujet. Il se contente de rappeler au règlement qui sans ambigüité exige que les pavillons soient bâtis avec les matériaux et les techniques modernes de construction déjà éprouvées (comme ceux utilisés par les frères Perret en 1913 au Théâtre des Champs-Elysées) ou expérimentales : béton, acier, verre, etc…

Le malheureux dut faire face à un tel harcèlement et à une mauvaise foi tellement invraisemblable de la part de Madame la Commissaire qu’il céda. De même, alors que concernant les arts décoratifs elle pouvait lire noir sur blanc dans le règlement « l’exposition sera spécialisée dans tous les arts décoratifs appliqués à l’architecture, au mobilier et à la parure ; elle sera réservée à des œuvres d’une inspiration nouvelle à l’exclusion de toute copie ou pastiche du passé » (3), elle défend son Pavillon et ses intérieurs ainsi : « Le pavillon est audacieusement moderne. M. Brasini est moderne, car il est classique. Il relie à travers le monde latin notre civilisation à l’éternel » (4) ou encore, dans une veine plus délirante et presqu’érotique : « Ces deux colonnes (…) par leur jet pur et robuste, par la nudité de leur élan net et péremptoire, tout en marbre probe, abolissant le staff, le stuc et le peinturlurage menteur nous apparaissent bien dans le ton de la vraie modernité »(5). Le 25 mai le Président Doumergue qui inaugure à tour de bras depuis la fin avril, ouvre officiellement le Pavillon de l’Italie éclairé comme une église où se mêlent la gêne, les chuchotements favorisés par l’obscurité du temple et de rares compliments, qui sonnent comme des condoléances. On ose à peine applaudir.

Armando Brasini, Pavillon de l’Italie, grand vestibule, Paris, 1925.

Mais laissons en la description à Françoise Liffran, auteure d’une impressionnante somme biographique très documentée sur Margherita Sarfatti (Margherita Sarfatti, l’égérie du Duce, Seuil, 2009) et à qui nous devons en grande partie les informations sur Margherita contenues dans ce chapitre :

« …à l’intérieur du pavillon (…) partout ce mélange de post-classicisme et de néo-Liberty, dans le décor de fresques à motifs floraux, baignant dans une lumière glauque filtrée par les vitraux. Le plafond à caissons, les hautes plinthes en carreaux de faïence, les vases porte-lampes en ferronnerie et verre de Venise servant d’écrin vaguement funèbre aux sculptures d’Adolfo Wildt… »

La critique est unanime et cinglante.

Henri Clouzot dans L’Opinion déclare : « L’Italie (…) a voulu faire colossal et romano avec son donjon vitruvien et nouveau riche. Grandiloquence sans beauté ! Est-ce là le symbole de l’Italie moderne (…) ? ». (6)

Georges Le Fèvre dans L’Art vivant s’étouffe presque (7) : « Pourquoi ces deux colonnes, pourquoi ces chapiteaux, ces soubassements ces barreaux aux fenêtres, cette lourde porte, ces deux statues allégoriques ? Pourquoi ? ».

Brasini, à la fois confondant de naïveté et lucide à sa façon, touchant aussi d’incompréhension, à moins qu’il ne soit de mauvaise foi, répond : « Vous n’avez que ces deux mots à la bouche : l’art moderne. Et si nous n’en avions pas encore chez nous, d’art moderne ? Si rien n’est suffisamment affirmé encore, que nous jugions digne d’être exposé ? La belle affaire ! Nous avons pris très aisément parti de cette carence, comme vous dites. Dans le détail, tout est nouveau : chapiteaux, cannelures des fûts, soubassements et corniches.

Tout cela est moderne, essentiellement moderne. »(8).

Armando Brasini, Pavillon de L’Italie, Paris, 1925.

La défense de Brasini peut paraître bien faible mais elle est sincère et témoigne de ce que cet architecte doit à « la vie actuelle de son pays qu’il a regardée dans les yeux »(9), nous dit Le Fèvre.

Elle est en réalité très symptomatique du cloisonnement par grands centres urbains et régionaux qui nuit à la diffusion du goût moderne le plus avancé en Italie. Mais là aussi la notion de modernité semble très confuse.

C’est Marinetti qui dans Comoedia donne le coup de grâce malgré son arrangement avec la Sarfatti : « On a dit que ce pavillon devait rappeler que nous étions les fils des grands Latins (…). J’aurais accepté que l’on copiât un monument ancien. Mais de grâce pas cette arlequinade de tous les styles. » (10). Et d’ajouter en accord avec la critique et surtout le public parisiens qui cette fois a soutenu la peinture italienne présentée au Grand Palais : « Le stand futuriste est la seule manifestation italienne de l’exposition qui soit intéressante. » (11).

Bien plus qu’à Milan en 1918, la géométrie élémentaire des meubles peints, les jouets colorés et la simplicité formelle des Depero, Balla et de leurs amis, rencontreront cette fois, à Paris, un grand succès public car ils se prêtent merveilleusement à la décoration et sont bien amusantes.

Egalemment situés au Grand-Palais, les stands régionaux sont une redite accablante et mal présentée de Monza, la cohabitation peu gracieuse de tous les types d’artisanat, de la dentelle sicilienne aux plus belles créations des verriers de Venise et l’impression de bazar qui en résulte donnent une image saisissante du contraste entre le Nord de l’Italie et un Mezzogiorno « arriéré » qui sert d’excuse bien commode à Madame la Commissaire.

Enfin, l’humiliation suprême viendra du gouvernement français : l’Italie avait prévu d’offrir à la France son Pavillon et ses 400 tonnes de marbre. La France refusa l’encombrant cadeau, on dut remballer et tout démolir.

On regrette en passant qu’on n’ait pas conservé ce témoignage d’un temps si particulier de la vie artistique italienne dans ses rapports avec le fascisme et son histoire plus ancienne, de cette discordance des temps devrait-on dire. Mais on se félicite que les personnalités les plus en vue et les plus talentueuses de cette époque dans les arts et les arts décoratifs soient aujourd’hui l’objet de réévaluations régulières, comme pour Wildt à Paris il y a peu ou pour les acquisitions intelligentes du Musée d’Orsay. C’est heureux pour l’histoire de l’Art et pour les amateurs.

Adolfo Wildt, faire-part de mariage, pointe sèche et rehauts d’or sur papier parchemin, Fiume 1920. Collection privée, Paris. Photo HP Le Studio.

Madame la Commissaire ne partira d’ailleurs pas les mains vides. L’Italie fait une petite moisson de prix : Le porcelainier Ginori est primé pour les urnes néoclassiques de son jeune styliste, l’architecte Gio Ponti (diplômé du Regio Istituto Tecnico Superiore de Milan en 1921), le ferronnier Carlo Rizzarda, élève de l’illustre Mazzucotelli, repart avec une médaille, comme une petite poignée d’autres exposants et Margherita peut se réjouir que la peinture italienne ait elle aussi eu droit à une récompense. Même si ce sont les futuristes qui remportent ce prix, elle sait combien ce mouvement a changé depuis vingt ans et connait par cœur la valeur des étiquettes qu’elle sait faire valser au gré des circonstances et de ses intérêts.

D’ailleurs, Margherita n’est dupe de rien.

Touchant quasiment son pavillon à droite de l’entrée de l’exposition, la tour cubiste du Pavillon du Tourisme de Mallet-Stevens contraste cruellement avec le passeïsme du mausolée.

A droite : Mallet-Stevens, Pavillon du tourisme, Paris 1925, carte postale, archive privée.

Robert Mallet-Stevens, Pavillon du Tourisme, Paris 1925.

Juste derrière, le Pavillon de l’URSS de Melnikov renvoie l’Italie à son triste immobilisme.

Melnikov, Pavillon de l’URSS, maquette, Paris, 1925.

Le théâtre des frères Perret l’enchante et le Pavillon de l’Esprit Nouveau de le Corbusier où poésie et construction moderne en béton, verre et acier se marient subtilement suffisent, car ils lui plaisent, à lui faire tourner casaque. Elle rapportera à Milan L’Esprit Nouveau de le Corbusier dont elle fera une large distribution autour d’elle.

Le Corbusier, Pavillon de l’Esprit Nouveau, Paris, 1925.

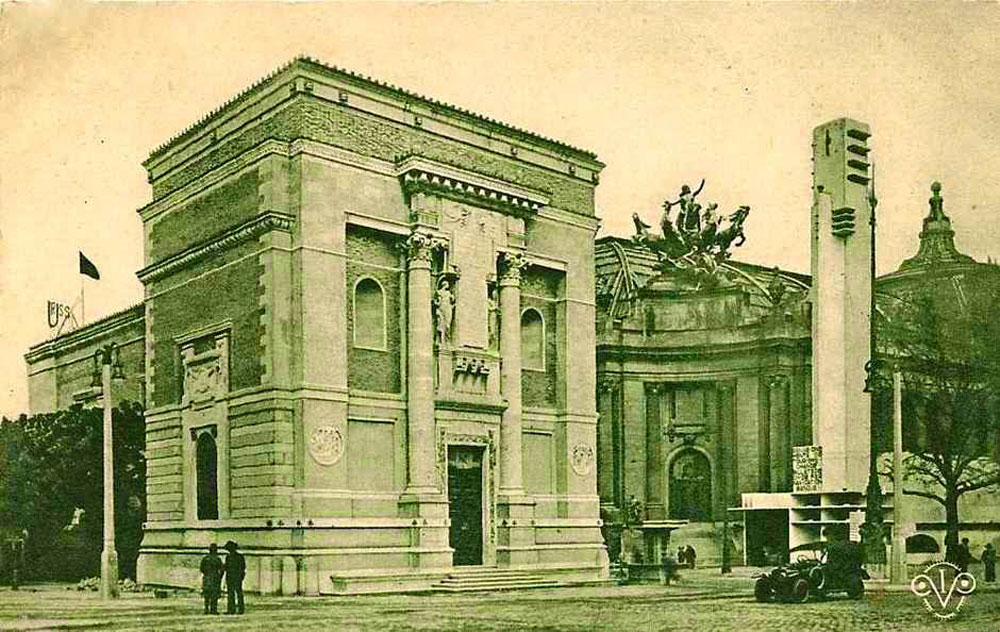

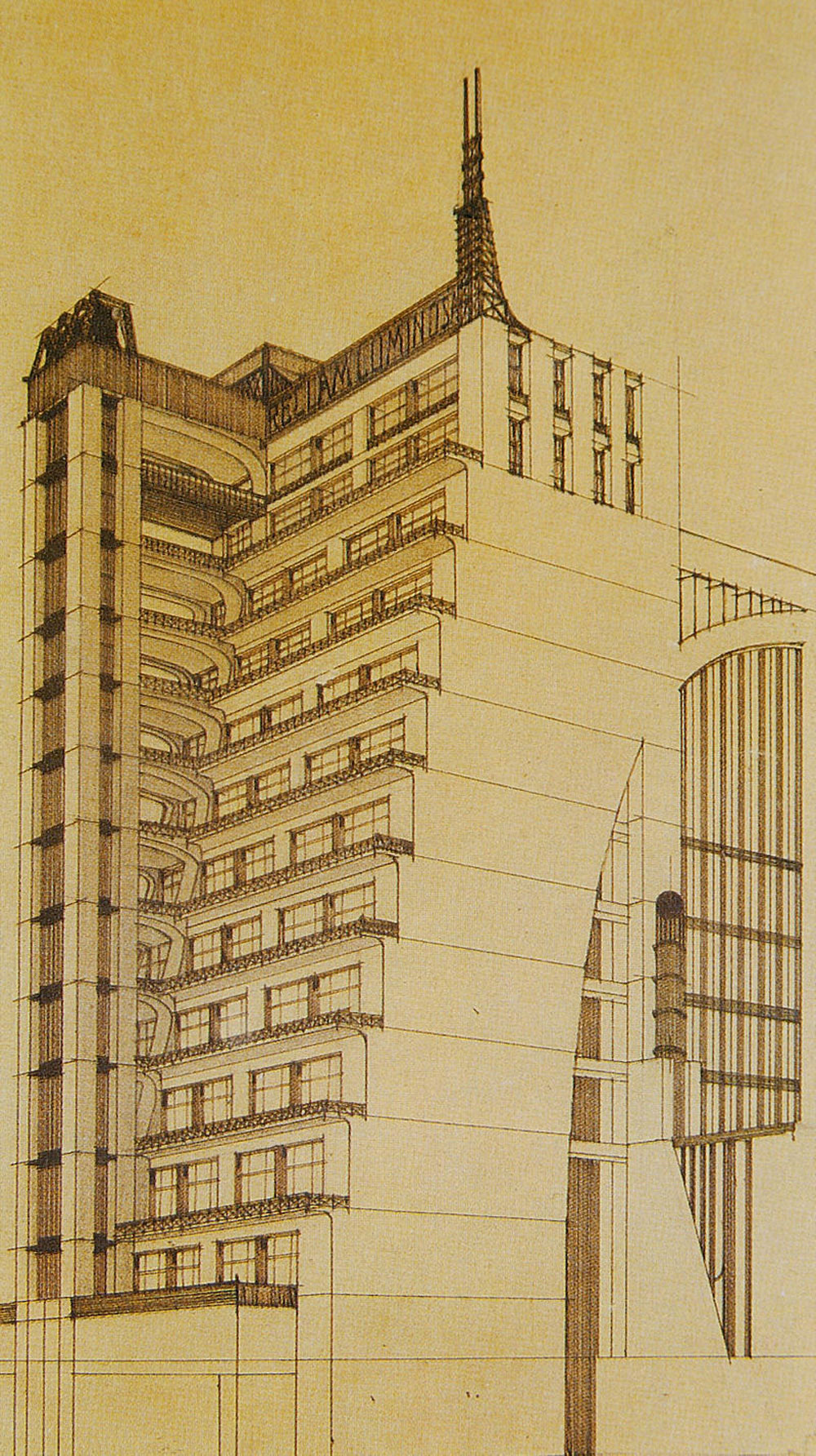

Persuadée désormais qu’elle ne peut rien attendre d’une architecture tout juste bonne à glorifier le passé et qu’elle souhaite voir se cantonner à Rome, que le temps des déliquescences d’annunziennes est révolu, rassurée par le succès des peintres italiens au Grand Palais, elle pense à son exposition de peinture du Novecento Italiano prévue à Milan en 1926, elle se promène et se souvient avec émotion de son Sant’Elia, l’architecte futuriste visionnaire, tué au front à 28 ans en 1916, et de ses grattes ciels de 1914.

Antonio Sant’Elia, dessin, 1914, Archives publiques.

Antonio Sant’Elia, dessin, 1914. Archives publiques.

Elle se prend à rêver pour l’Italie de rationalité, de lignes pures et d’arêtes vives, de cubisme architectural, de béton, d’acier et de verre, bref de tout ce qui se prépare à la pointe de la modernité depuis l’achèvement du Lingotto de Turin en 1922 et que l’on n’a pas bien su voir.

Mattè-Trucco, Lingotto, Turin, 1922, vue aérienne.

Double parallélépipède rectangle allongé, premier des bâtiments réalisés en Italie selon les principes constructifs de l’architecture moderne, le Lingotto de Turin édifié sur les plans de Trucco à partir de 1916 pour la FIAT s’imposait encore en 1925 comme l’exemple unique en Italie d’une architecture purement fonctionnaliste.

Matté-Trucco, Lingotto, Turin, 1922.

Et pour cause, il s’agissait d’une usine de voiture tout en béton avec piste d’essai sur le toit, ateliers dans les étages et rampes hélicoïdales aux deux extrémités. Ni Margherita qui en admirait la perfection depuis longtemps, ni personne autour d’elle n’avait songé à s’en servir de modèle pour autre chose que l’industrie. Mais le marasme archaïsant dans lequel se trainaient l’architecture et les arts appliqués tel que l’on avait pu s’en rendre compte à Monza et à Paris devait laisser place à la vie moderne, claire, fraiche, pratique où le beau et l’utile seraient confondus. Quoi au fond de plus conforme au grand élan rénovateur promis par le fascisme ?

On aurait tort de sous-estimer le rôle joué par Margherita dans le tournant moderniste que l’Italie prend après le désastre parisien. Même Mussolini, jusqu’ici superbement indifférent aux questions artistiques, et qui inaugure de mauvaise grâce, sans cautionner quoi que ce soit, l’exposition fourre-tout du nouveau « Novecento Italiano » de Margherita en 1926 finit par sortir de sa réserve à l’automne : « Sans art pas de civilisation. Nous devons créer un art nouveau, un art de notre temps, un art fasciste. » (12), déclare-t-il à Pérouse. L’avenir est à la jeunesse, au progrès technique, au dynamisme, bref au fascisme, seule véritable incarnation de l’homme nouveau. Mais c’est tout l’art italien qui doit être fasciste. Mussolini ne donne aucun signe en faveur d’un Novecento qui se confondrait avec l’art du régime. Ce sont les artistes de leur côté qui devront l’’illustrer mais Margherita n’aura pas d’exclusivité. L’idée d’une identité artistique fasciste est admise, mais ne sera pas forcément incarnée toute entière par le nouveau « Novecento Italiano ».

Margherita, vexée, l’a bien compris qui élargit et renouvelle son mouvement régulièrement, quitte à mettre beaucoup d’eau dans son vin mais beaucoup d’argent dans sa poche, comme elle l’a toujours fait avec son Novecento dont il ne faudrait pas oublier qu’elle le voit depuis ses débuts comme une marque à but très lucratif ! Le label « Novecento » fera d’ailleurs merveille dans les arts décoratifs et l’industrie et aura dans le jeune Gio Ponti, styliste industriel d’immense talent, l’inventeur de la profession de designer en Italie, un artiste tout trouvé pour illustrer au mieux cette étiquette.

Cette inflexion du régime en faveur d’une reprise en main du monde culturel profite sur tous les plans à celle qui s’en veut l’animatrice suprême. On finit même par créer une Académie d’Italie (1929) sur le modèle de l’Académie Française. Un outil de plus pour aider aux manœuvres et intrigues de cette « reine sans couronne » (13). On y mettra tout le monde : de Brasini à Marinetti ! Et pourquoi pas elle ?

Or il se trouve que Margherita possède, entre autres, deux atouts qui doivent affirmer et consolider pour quelques années encore son empire personnel sur les arts après le camouflet parisien.

D’une part sa position est renforcée par Dux, son grand œuvre écrit en 1924, paru en Italie et en Angleterre en 1925 et 1926. La notoriété de sa biographie hagiographique du Duce atteint des niveaux inespérés avec ses traductions nombreuses dont la traduction française qui sort à Paris en 1927. Les tirages sont éloquents, 200000 en Italie pour la première édition, 1500000 exemplaires vendus, 500000 exemplaires aux Etats-Unis. Le succès est impressionnant qui lui ouvre un chemin parsemé de voyages lointains, de conférences, de réceptions et de reconnaissance internationale pour longtemps. C’est un triomphe.

D’autre part ses déconvenues mais surtout ses découvertes parisiennes l’ont fait regarder vers Côme et la troisième génération d’italiens après l’Unité.

Giuseppe Terragni intéresse beaucoup Margherita. D’abord parce qu’elle le connaît bien. Né en 1904 dans la haute bourgeoisie lombarde, le tout jeune diplômé en architecture du Politecnico de Milan est un familier : il a passé son enfance et son adolescence à jouer avec Roberto le fils martyr de Margherita, mort au combat et dont la disparition l’a dévastée.

Terragni, très au fait des travaux du Bauhaus en Allemagne et bien décidé à s’en inspirer, ouvre en 1927 à Côme son agence avec son frère Attilio. Le premier bâtiment civil d’habitation construit en Italie selon les principes et avec les matériaux de l’architecture fonctionnaliste préconisés par le Bauhaus sort de terre la même année à Turin.

Giuseppe Terragni, Novocomum, Côme, 1927, archives de la Ville de Côme.

Le Novocomum de Terragni est une nouveauté absolue en Italie et ouvre la voie d’un courant architectural en symbiose avec les besoins de la société moderne et les constructions qui se multiplient à l’étranger. Terragni est un jeune fasciste convaincu et un pionnier de la modernité. C’est aussi la seconde raison qui pousse Margherita, échaudée par son humiliation parisienne à le soutenir. Mais il faudra attendre les années 30 pour que le Rationalisme, c’est le nom adopté par le groupe qui s’est formé autour de lui, donne ses plus grands chefs d’œuvres. Margherita usera de toute son influence pour promouvoir le groupe de Côme mais elle doit parvenir à opérer une synthèse entre le « style international » qui menace l’italianité de cette nouvelle architecture et la romanité monumentale, qui malgré Paris, reste l’horizon architectural à Rome.

Ce sera le travail des rationalistes eux-mêmes qui sera bien plus efficace que toutes les tentatives répétées et plus ou moins manquées de créer un style architectural moderne, fasciste, donc italien, en les faisant cohabiter avec des Piacentini, Muzio Portaluppi ou Ponti au sein d’un mouvement aussi hybride que le Novecento. Les rationalistes démontreront la réalité d’une modernité architecturale à jour avec les standards internationaux et spécifiquement méditerranéenne si ce n’est italienne. Les acteurs en seront le Gruppo 7 fondé en 1926 à Côme avec notamment Terragni, Rava un neveu de Margherita, Pollini et Figini, tous de la même génération et tous fascistes en 1925, ainsi que Pagano et le groupe BBPR, fascistes eux aussi, comme la plupart des intellectuels qui eurent vingt ans à l’arrivée de Mussolini au pouvoir. Le socialiste Albini, qui fait pour le moment ses études au Politecnico puis fera du Novecento chez Ponti et le jeune Gardella, très au-dessus de tout embrigadement, lui aussi étudiant, les rejoindront avec enthousiasme.

Le plus bel exemple de cette architecture est la Casa del Fascio de Terragni avec ses vastes ouvertures, sa géométrie impitoyable, son rythme mêlant symétries, asymétries, répétitions, une musique qui fait alterner les vides comme des évènements sonores et les pleins comme des silences en façade, le soleil et l’ombre, les espaces ouverts comme des patios, sa transparence, son intégration dans le paysage urbain ancien qu’elle encadre et met en valeur et sa décoration abstraite peinte à fresque par Mario Radice, ce chef d’œuvre de classicisme, une vraie leçon d’architecture notamment dans les proportions calculées à partir du nombre d’or, composé comme un Mondrian, aurait pu réconcilier l’aspiration au retour à l’esprit de la Rome classique et l’entrée nécessaire de l’Italie dans le concert international de la modernité. Mais en 1936, il était un peu tard…

Giuseppe Terragni, Casa del Fascio, Côme, 1932-1936, archives de la Triennale de Milan.

A Rome, Piacentini comme Libera, pour ne nommer que le plus compromis, le premier, ou impliqué quasi de force comme le second dans les projets romains, n’auront que très peu de temps avant que la mégalomanie impériale ne vienne écraser cet équilibre subtil au profit d’un monumentalisme cubique sans autre vocation que sa propre célébration. Cela donnera plus tard l’EUR, mais le Nord, lui, ne cessera de travailler à poursuivre la création d’une tradition moderne italienne sur le modèle de Terragni d’un classicisme décidément trop abstrait pour la conception encore trop littérale de la romanité, même nettoyée, qui domine dans la capitale de l’ « Empire ».

Malgré ses efforts Margherita n’opèrera pas la synthèse entre la modernité fonctionnaliste qui substitue à la notion de style devenue obsolète celle de méthode, qui plus est radicale, le fonctionnalisme, et de l’autre côté le « style », quel qu’il soit d’ailleurs, y compris pseudo moderne ou romano-cubique, désormais adopté à Rome et qui restera pour la postérité le « Style Fasciste ». Si à Rome ce style «panaché» parvient vite à s’installer à côté du Novecento dans les arts décoratifs et l’architecture, à Milan la bataille était perdue d’avance : la capitale lombarde a toujours été assoiffée de nouveauté et est désormais à l’écoute de cette jeune et nouvelle modernité rationnelle même si le Novecento néoclassique de Gio Ponti et de ses amis se répand partout dans les maisons élégantes à Milan et bientôt à l’étranger. Converti par Persico au rationalisme vers 1932, Franco Albini fut même quelques années un « Noventecesco » zélé. Il est vrai qu’il ne sortait pas comme Gardella de la cuisse de Jupiter, héritier de quatre générations d’architectes.

Franco Albini, canapé, vers 1930. Courtesy J.J. Wattel, Art Research.

Gio Ponti, pour Ginori, Biennale de Monza, 1925. Archives de la Triennale de Milan.

Gio Ponti, Casa Ponti, Milan, 1924-1926. Archives publiques.

Gio Ponti, projet pour l’Ange Volant, Garches, vers 1927. Archives privées.

Un « style » de plus, contre un changement de paradigme rendu nécessaire par le progrès et le sens de l’histoire : le combat était inégal. L’après-guerre et la Reconstruction en feront la preuve. Mais il n’est pas certain que Margherita ait bien compris la portée intellectuelle d’un tel changement et la différence entre méthode et style, Modernité et « Style Moderne ».

En même temps qu’elle glisse un tableau de Terragni dans sa « Première » Exposition du Novecento Italiano en 1926 à Milan, c’est à Rome que Margherita ouvre en 1926 la Première Exposition d’Architecture Rationnelle avec ses nouveaux talents lombards (Côme et Milan en vedette). Cette politique de fronts renversés résulte de la conviction de Margherita que c’est plutôt à Rome, siège du pouvoir politique et conservatoire des vieilles idées que ses modernes doivent être promus.

Mais il faudra attendre encore quelques années avant que les rationalistes ne gagnent suffisamment de terrain pour faire le poids face à un Novecento très envahissant et aux réalisations écrasantes d’une architecture hybride qui trouve, entre autres, sa justification dans les impératifs politiques du régime.

Le temps de grandir…

1925 aura été pour les arts décoratifs et l’architecture en Italie un tournant décisif.

L’Italie artistique des premières années 20 en dehors de celle qui s’est exprimée à l’étranger était à l’image de l’ambigüité du pays et du régime : moderne et réactionnaire, fracturée entre le Nord et le Mezzogiorno, fascinée par la technique ou les progrès de l’industrie et rétive à les voir se réconcilier avec les arts, d’une grande lenteur dans l’acceptation du progrès et fière de son dynamisme scientifique, rongée par la peur de perdre ses traditions et éperdument éprise de nouveauté, obligée dans un tango permanent de faire un pas en arrière pour deux pas en avant, au gré des reculs et des avancées d’une société bourrée de contradictions, d’idées et d’ambitions incompatibles qui grâce à cette inertie cohabitent, se contaminent, se confondent parfois ou changent de camp.

Dans les interstices laissés par ces discordances auront pu s’exprimer des talents originaux et cette cohabitation aura permis aux artistes, artisans et architectes les plus talentueux d’exister, de continuer à exister et même d’apparaître au jour quels que soient leur chapelle et leur âge comme Zaccari et Mazzucotelli, Rizzarda, et Maggioni que nous avons pris pour exemples. Mais aussi Gio Ponti qui, avec son intuition et son flair, partisan de l’unification des arts, prend déjà à son compte en 1923 le néo-classicisme dont le Novecento architectural et décoratif fera son miel et finira par incarner aux yeux du plus grand nombre la version transalpine de l’Art Déco, à laquelle il faut bien sûr adjoindre nos vieux indépendants (Mazzucotelli, Zaccari), les jeunes pousses (Rizzarda, Maggioni), et les premiers disciples de Ponti, ou ses suiveurs avides de profiter des grâces de Margherita et de la « marque » Novecento. Ajoutons, et ce n’est que justice, l’œuvre inclassable de l’architecte milanais Piero Portaluppi, exact contemporain de Ponti, qui n’a laissé s’exprimer que son talent d’architecte et de décorateur sans se mêler de mobilier, ou très peu, et de design industriel encore moins, mais quelle œuvre ! Dans la veine Art Déco puis moderniste c’est peut-être le seul à avoir eté capable en suivant son goût, son humour aussi, et cela sans grandes contraintes, de créer avec une grande fantaisie dans la décoration et une rigueur déjà toute rationaliste dans la construction, un univers cohérent, personnel, extrêmement raffiné et au moins aussi intéressant que celui de Ponti. Une synthèse? Nous en reparlerons quand nous aborderons les années 1930.

Piero Portaluppi, chez lui, Casa delle Atellani (1922) en 1957.

Piero Portaluppi, motif « Novecentesco », escalier de la Villa Necchi, Milan, 1935.

Personne ne gagne à sortir de l’ambigüité dit-on. L’Italie et ses grands talents ont gagné beaucoup à y rester longtemps. Si le prix à payer fut l’absence de clarté, de rayonnement international et de notoriété durable des artistes et architectes, le bénéfice est peut-être à chercher dans une maturation longue et les leçons tirées pour l’avenir des précipitations de certains ou des échecs des autres. Toutes choses qui se révèleront très utiles après la Seconde Guerre Mondiale au moment de la Reconstruction.

Une transition nécessaire que ce temps qui s’écoule entre la fin de la guerre et 1925 : le temps de réfléchir, d’essayer, de purger les démons et les maladies infantiles d’une jeune nation meurtrie, le temps de liquider les lourdeurs de la vieille Italie giolittienne et un nationalisme éruptif quitte à s’infliger une dictature, le temps aussi de regarder ailleurs, bref le temps de grandir.

Tardivement ? « la belle affaire ! » (14), disait un Brasini peut-être au fond pas si naïf…

Notes :

1 : cité par Françoise Liffran, in Margherita Sarfatti, l’égérie du Duce, Seuil, 2009, p. 432.

2 : Françoise Liffran, op. cité, p. 397

3 : cité par Françoise Liffran, opus cité, p. 430

4 : idem, p.429

5 : idem, p.432-433

6 : idem, p.431

7 : idem, p.432

8 : idem, p.432

9 : idem, p.432

10 : idem, p.431-432

11 : idem, p.432

12 : idem, p.468

13 : Françoise Liffran, opus cité, p. 357

14 : cité par Françoise Liffran, opus cité, p. 432

Prochain numéro : Janvier 2023

HP LE STUDIO

1, rue Allent

75007 Paris

FRANCE

.

.

Elisabeth Hervé

+33 (0)6 09 80 43 40

.

Marc-Antoine Patissier

+33 (0)6 03 12 55 60

.

Du mardi au vendredi, de 14h30 à 18h30

.